最近、沖縄の海に大量の軽石が漂着していることが話題になっているので、くわしく調べてまとめてみました。

なぜ、軽石が漂着したのか?

どこから来たのか?

被害はどれくらいなのか?

さらに被害は拡大していくのか?

などを調査しました。

是非最後までご覧ください。

もくじ

軽石とは?

岩石の一つ。

火山からふき出した溶岩が急速に冷えてできた岩石。(今回は海底火山)含有ガスが出るときできた小さな穴があり、軽くて水に浮き、きわめてもろい。

おふろであかすりに使うやつですね~

軽石はどこから来たのか?

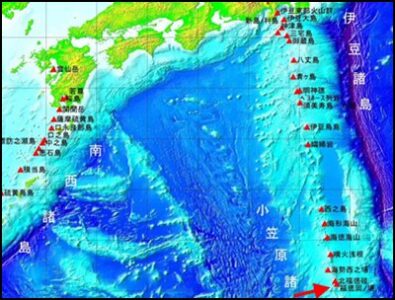

- 東京湾から約1300キロ南にある海底火山「福徳岡ノ場」(ふくとくおかのば)で8月13日に始まった噴火で、大量の軽石が噴出。

- 海面を埋めた軽石が海流に乗って西に流れた。

- 10月4日に沖縄県の北大東島と南大東島に漂着。

- 11日に鹿児島県奄美大島、13~14日には沖縄本島でも確認された。

- 鹿児島県喜界町では10日に東海岸で軽石の漂着を確認。

軽石が漂着してきた経緯はこんは感じでした。沖縄の周辺から発生したのが原因かと思いましたが、かなり離れた場所での海底火山の噴火が原因でした。

噴火から約に2ヶ月後に漂着したんですね。

軽石が発生した噴火の規模は?

100年に一度の戦後最大級の大噴火と言われています。

火山の噴火は噴出物の量を基準に算出されますが、8月の噴火で福徳岡ノ場から噴出した軽石や火山灰は約1億立方メートルで、東京ドームの容積およそ80個分に相当すると見られています。

0~8の数値で噴火の規模を示す「火山爆発指数」は4でした。

最大が8なら4は大したことのないように見えますが、実は相当な規模とのことです。

1990(平成2)年から5年あまりに渡って噴火を続けた、長崎県の雲仙普賢岳の火山爆発指数は3でした。

噴火の規模を調べてみましたが、東京ドームのおよそ80個分らしいですが、想像がつかないほどの大量の軽石や火山灰が噴火によって噴出したんですね。

軽石の被害は?

11月4日までに軽石の漂着が確認されたのは26市町村、24漁港でした。

沖縄県の調査によると10月27日現在、軽石の巻き込みによる船の故障の懸念などから出漁を自粛しているのは1089隻に上るとのことです。

県内の漁業協同組合に登録している3022隻の36%に当たります。

エンジントラブルが起きたのは75隻とのことでした。

うるま市宮城島の池味漁港内のいけすでは、養殖の琉球スギが大量死しています。

水質の悪化や軽石がえらに引っ掛かり呼吸困難を起こしたとみられ、これだけでも被害額は300万円に上るとのこと。

国頭村でも漁協がグルクマというサバの仲間を300匹ほどをいけすで育てていましたが、その半数ほどが死んだそうです。

エサと間違え、軽石をのみ込んだとみられるということです。

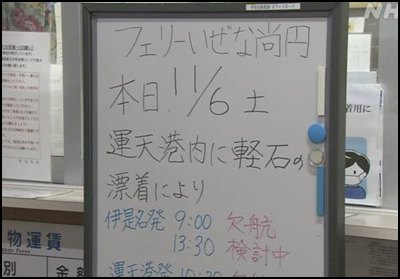

沖縄本島北部にある港と周辺の離島を結ぶフェリーが5日から欠航するなど、住民への影響が出ています。

自然災害で仕方がないとはいえ、ざっと調べただけでも、これだけの漁港関係者や住民の生活に大変な被害が出ていました。

軽石の今後の被害は?

*追記:11月10日に伊豆諸島の新島村の式根島で少量の軽石が漂着しましたが、今回の福徳岡ノ場の噴火との関連はわかっていません。

海洋研究開発機構によると「沖縄の西に黒潮が流れていまして、この黒潮にこれから(軽石が)乗る可能性があります。早ければ、四国のあたりに11月初旬、関東あたりには11月下旬までにたどり着く可能性がある」とのこと。

実際に過去には。

平塚市博物館学芸員による「平塚周辺の海岸に漂着した福徳岡ノ場から噴出した軽石の資料」

福徳岡ノ場では、1986年にも噴火が起きていて、その時の軽石が神奈川県平塚市に漂着。

数年海を漂ってからたどり着いたとみられ、中には珊瑚の一部が付着しているものもあったということです。

当時、軽石による影響はなかったといいますが、噴火の規模が大きく異なる今回、どういう影響が出てくるか予想は難しいとしています。

現在のところ、被害がどの程度拡大していくかはわからないみたいですね。

過去にも福徳岡ノ場の噴火がおきていて、神奈川県の平塚にまで軽石が漂着していたとは驚きですが、これ以上、被害が拡大しない事を願うばかりです。

軽石被害の原因は何?どこから来た?小学生でもわかるシンプル解説! まとめ

以上、今回は軽石被害の原因は何?どこから来た?小学生でもわかるシンプル解説!についてまとめてみました。

- 東京ドームの容積およそ80個分の軽石と火山灰が噴出

- 約2ヶ月後に沖縄本島に漂着

- エンジントラブルの懸念から、漁船やフェリーが出られない

- 水質の悪化や軽石がえらに引っ掛かったり、えさと間違えてのみ込みいけすの魚が大量死

- 今後、被害は関東にも及ぶ可能性あり

今月から新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除され、沖縄は観光需要の回復が見込まれる最中の出来事で、さらに大変な損失になってしまうのではないでしょうか。

撤去作業が一日でも早く進み、被害にあわれた方々の生活が戻るよう心から願います。

最後まで読んで頂いてありがとうございました。